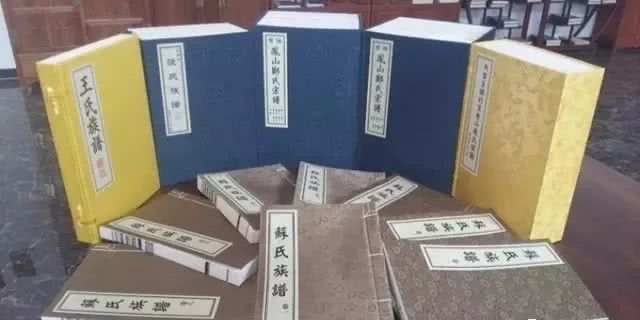

古人是怎样保存家谱的?

历史上,族谱印好后,谱版安置在小宗祠内,各版片之间用纸搪隔,以免损伤,外用木箱封装,搁置在高架上,以免受潮。族中如有需要加印族谱的,要经管理小宗祠者问清来历,如果确是嫡派子孙,备办好纸张后即到祠中印刷,不得搬到别处,以防版片散失。各房领出家谱多少本,管理小宗祠者要作登记,注明领取时间及领谱人,以便稽查。

各家领回的家谱要用木匣装载,置放在香火之上,或密藏于书房之中,每逢伏天取出晒晾,不能让其稍有蛀烂之迹。凡逢岁时祭祀,各家带上原本,到小宗祠集中验看一次,如发现有鼠啮、油污、墨浸及磨坏字迹等现象,族中长辈,要在祖宗牌位前对持谱人严厉申饬,并当众罚银三两,归人祠内,以充日后修谱之资。拒不从命的,不得参与祭祀。

家谱不得誊抄,不能传与外人,更不能出售,如有不肖子孙瞒众觅利,族众共同驱逐他,从此不许入祠。这类规定,在不少姓氏家谱中,都有或详或略的交代。

正因为古人对家谱如此的重视,让家谱在中国文化史的传承与发展中具有非常重要的作用,成为中华三大文化支柱之一,延续着中华文化的深层结构,甚至于比许多“正史”还更具有历史“写真”的意义。

正因为古人对家谱如此的重视,让家谱在中国文化史的传承与发展中具有非常重要的作用,成为中华三大文化支柱之一,延续着中华文化的深层结构,甚至于比许多“正史”还更具有历史“写真”的意义。

今天我们虽然不用像古人一样把家谱高高供起,但我们一定不能让家谱在我们手上中断,所以修谱、保谱我们一定要尽最大的努力,尽量让家谱在我们手上得以传承并发扬光大。

——THE END——

——THE END——