“玉不琢,不成器”原来出自他之口

玉不琢,不成器!我们经常会听到这句话,而很多人并不知道这句名言出自哪里?

它出自北宋文坛巨匠欧阳修的《诲学说》!

它出自北宋文坛巨匠欧阳修的《诲学说》!

欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁、六一居士,吉州永丰(今江西省吉安市永丰县)人,北宋政治家、文学家。后人将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称"千古文章四大家",与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙、王安石、曾巩一起被世人称为"唐宋八大家"。

欧阳修4岁时父亲去世,与母亲郑氏相依为命,孤儿寡母只能投奔湖北随州欧阳修的叔父。由于家境并不算富裕,母亲便用芦苇、木炭作笔,在土地或沙地上教欧阳修认字,叔父也不时关怀,总算没有让童年的欧阳修失去基本的教育。

欧阳修4岁时父亲去世,与母亲郑氏相依为命,孤儿寡母只能投奔湖北随州欧阳修的叔父。由于家境并不算富裕,母亲便用芦苇、木炭作笔,在土地或沙地上教欧阳修认字,叔父也不时关怀,总算没有让童年的欧阳修失去基本的教育。

欧阳修只有喜爱读书,常从城南李家借书抄读,他天资聪颖,刻苦勤奋,往往书还没抄完,就能背诵了。少年时习作诗赋文章,文笔老练,犹如成人。十岁那年,欧阳修从李家得到了唐《昌黎先生文集》六卷,爱不释手,这也为日后北宋诗文革新运动播下了种子。

欧阳修的科举之路比较坎坷

前两次科举都意外落榜,之后欧阳修先参加了开封府最高学府国子监的解试,获得第一名,成为监元和解元,又在第二年的礼部省试中再获第一,成为省元,可谓“连中三元”。而后,欧阳修参加殿试,并肯定自己能夺得状元,但众考官觉得欧阳修锋芒过于显露,欲要挫其锐气,促其成才,只给了他十四名,位列二甲进士及第。虽然没中状元,但欧阳修还是被授予了将士郎,试秘书省校书郎,充任西京(洛阳)留守推官。

欧阳修的科举之路比较坎坷

前两次科举都意外落榜,之后欧阳修先参加了开封府最高学府国子监的解试,获得第一名,成为监元和解元,又在第二年的礼部省试中再获第一,成为省元,可谓“连中三元”。而后,欧阳修参加殿试,并肯定自己能夺得状元,但众考官觉得欧阳修锋芒过于显露,欲要挫其锐气,促其成才,只给了他十四名,位列二甲进士及第。虽然没中状元,但欧阳修还是被授予了将士郎,试秘书省校书郎,充任西京(洛阳)留守推官。

总有人说,才华横溢的人是受到幸运之神的眷顾,其实不然,他们也同样会受到命运之神的“眷顾”,注定是不平凡的一生。

欧阳修科举之路坎坷,仕途之路更是崎岖

在洛阳当任期间,与一众青年才俊吃喝玩乐,游山玩水,吟诗作赋,终于可以毫无压力的创作,他们当然不满足于死板的文风,而凭借自己丰富的学识,效法先秦两汉的古人手法,以打破当时陈腐的文风,推行“古文”,后来古文创作在宋代繁盛一时,留下了无数千古名篇。

在洛阳的奢华生活,不仅奠定了欧阳修一生的文学基础,更成为欧阳修生命中最美好的回忆。后来被贬官,他还曾深情的发出感慨“曾是洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟”。(译文:虽然我现在被贬到穷乡僻壤,在春天都看不见花朵,但我曾经在洛阳享受过那样绚烂的青春,这一生还有什么不能承受的呢?)那年欧阳修28岁。

30岁时,由于范仲淹着手呼吁改革,冒犯了既得利益者,受到打击,被贬饶州,欧阳修受牵连,被贬为夷陵(今湖北宜昌)县令。

欧阳修科举之路坎坷,仕途之路更是崎岖

在洛阳当任期间,与一众青年才俊吃喝玩乐,游山玩水,吟诗作赋,终于可以毫无压力的创作,他们当然不满足于死板的文风,而凭借自己丰富的学识,效法先秦两汉的古人手法,以打破当时陈腐的文风,推行“古文”,后来古文创作在宋代繁盛一时,留下了无数千古名篇。

在洛阳的奢华生活,不仅奠定了欧阳修一生的文学基础,更成为欧阳修生命中最美好的回忆。后来被贬官,他还曾深情的发出感慨“曾是洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟”。(译文:虽然我现在被贬到穷乡僻壤,在春天都看不见花朵,但我曾经在洛阳享受过那样绚烂的青春,这一生还有什么不能承受的呢?)那年欧阳修28岁。

30岁时,由于范仲淹着手呼吁改革,冒犯了既得利益者,受到打击,被贬饶州,欧阳修受牵连,被贬为夷陵(今湖北宜昌)县令。

三年后被召回京,任右正言、知制诰。参与革新,成为干将,提出多项改革主张,但在守旧派的阻扰下,新政改革失败,欧阳修被贬为滁州(今安徽滁州)太守。后又改知扬州、颍州(今安徽阜阳)、应天府(今河南商丘)。

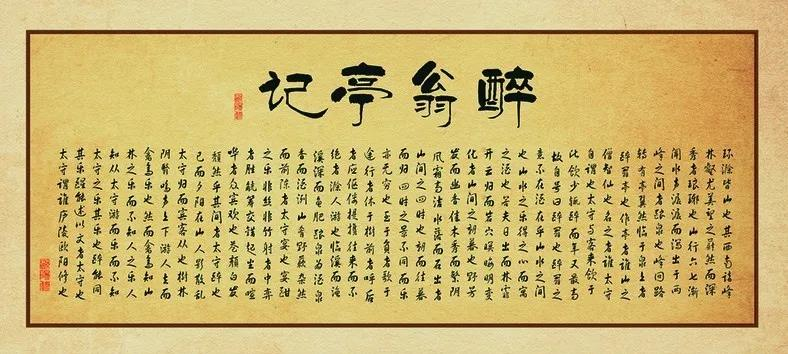

在滁州,欧阳修写下了不朽名篇《醉翁亭记》。

在滁州,欧阳修写下了不朽名篇《醉翁亭记》。

此后的仕途也是跌汤起伏,加官进爵后又接连遭受诬陷被贬两次,后一次,仁宗皇帝下达贬欧阳修的命令后就后悔了,待欧阳修辞行时,皇帝挽留说,别去同州了,留下来修改《唐书》吧。于是,欧阳修做了翰林学士,开始修撰史书。

主持礼部科考,发掘了一批青年才俊。

嘉佑二年(1057年)二月,已届知天命之年欧阳修,做了礼部贡举的主考官,以翰林学士身份主持进士考试。在这次考试中,欧阳修看到一份较好的答卷,文章语言流畅,说理透彻。以为氏直接学生曾巩的,为避嫌给了第二,结果试卷拆封后,发现此份试卷作者氏苏轼。一同被欧阳修录取的还有苏辙,以及北宋文坛上的一批重要人物。欧阳修卓越的识人之明,为北宋朝廷及文学史做出了一份突出贡献。苏式考中进士后,还给欧阳修写了一封感谢信,并没有辜负欧阳修的期许,成为续欧阳修之后的又一位文化巨人。

主持礼部科考,发掘了一批青年才俊。

嘉佑二年(1057年)二月,已届知天命之年欧阳修,做了礼部贡举的主考官,以翰林学士身份主持进士考试。在这次考试中,欧阳修看到一份较好的答卷,文章语言流畅,说理透彻。以为氏直接学生曾巩的,为避嫌给了第二,结果试卷拆封后,发现此份试卷作者氏苏轼。一同被欧阳修录取的还有苏辙,以及北宋文坛上的一批重要人物。欧阳修卓越的识人之明,为北宋朝廷及文学史做出了一份突出贡献。苏式考中进士后,还给欧阳修写了一封感谢信,并没有辜负欧阳修的期许,成为续欧阳修之后的又一位文化巨人。

成为文学家后的欧阳修

在家训中希望儿子能继续养成读书的习惯,

并从书中学会做人的道理。

于是他在教导二儿子欧阳奕努力学习时

写下《诲学说》

在家训中希望儿子能继续养成读书的习惯,

并从书中学会做人的道理。

于是他在教导二儿子欧阳奕努力学习时

写下《诲学说》

玉不琢,不成器;

人不学,不知道。

然玉之为物,有不变之常德,

虽不琢以为器,而犹不害为玉也。

人之性,因物则迁,

不学,则舍君子而为小人,

可不念哉?"

译文:

如果玉不琢磨,就不能制成器物;如果人不学习,也就不会懂得道理。然而玉这种东西,有(它)永恒不变的特性,即使不琢磨制作成器物,但也还是玉,(它的特性)不会受到损伤。人的本性,由于受外界的影响而改变。因此,人们如果不学习,就要失去君子的高尚品德,从而变成品行恶劣的小人,难道不值得深思吗?

欧阳修教诲儿子努力学习,以不断提升自身修养。以"玉"喻"人",诲学有道,可谓金玉良言。

人不学,不知道。

然玉之为物,有不变之常德,

虽不琢以为器,而犹不害为玉也。

人之性,因物则迁,

不学,则舍君子而为小人,

可不念哉?"

译文:

如果玉不琢磨,就不能制成器物;如果人不学习,也就不会懂得道理。然而玉这种东西,有(它)永恒不变的特性,即使不琢磨制作成器物,但也还是玉,(它的特性)不会受到损伤。人的本性,由于受外界的影响而改变。因此,人们如果不学习,就要失去君子的高尚品德,从而变成品行恶劣的小人,难道不值得深思吗?

欧阳修教诲儿子努力学习,以不断提升自身修养。以"玉"喻"人",诲学有道,可谓金玉良言。